MOSA Software Meeting in 湘南 2016 レポート(11/5-6)

「MOSA Software Meeting 2016」は、11月05日(土)〜06日(日)の2日間にかけて行われました。

今年は「iOSの最新技術とデジタルガジェット」をメインテーマに、久しぶりに湘南での泊まり込みのMSMとなりました。1日目は全参加者向けのセッション、2日目は3つのワークショップの中から、午前/午後でそれぞれ1つを選んでいただく形式です。湘南恒例だった夕食の懇親パーティ後のミニプレゼンや、大部屋でのミッドナイトセッションもありました。

今年は「iOSの最新技術とデジタルガジェット」をメインテーマに、久しぶりに湘南での泊まり込みのMSMとなりました。1日目は全参加者向けのセッション、2日目は3つのワークショップの中から、午前/午後でそれぞれ1つを選んでいただく形式です。湘南恒例だった夕食の懇親パーティ後のミニプレゼンや、大部屋でのミッドナイトセッションもありました。

インターミッションのレポートはこちら

11月6日(2日目)のレポートはこちら

11月05日(土)

開会(受付・挨拶) — 13:00~13:40

セッション1 — 13:40〜14:40

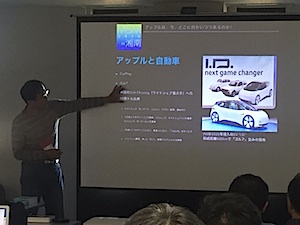

「アップルは、今、どこに向かいつつあるのか?」

テクノロジーライター 大谷 和利(MOSA副会長)

MSM最初のセッションは、今年も大谷MOSA副会長です。ソフトもハードも頭打ち感が出てきた今、アップル社が今後、目指すと考えられる方向性を、様々な角度から考察した内容が発表されました。

まず、シンガポールのチャンギ空港で利用されている賢いゴミ箱、BIGBELLY SOLARが紹介されました。ただのゴミ箱がテクノロジーでどのように進化し、どのような利点が生まれているのかの紹介がありました。

次に子供たちとコンピュータとの接し方の紹介です。現代のデジタルネイティブ世代が、コンピュータやインターネットをどのように捉えているか、また、どのように学習していくのかということを考え、今後、市場の核となる世代がどのような行動をし、どのように思考するのかということが紹介されました。

これらを踏まえ、アップル社が現在出してきている製品やサービス、今後、重要となるビジネス分野の解説、類似するサービスとアップル社のサービスの違いから見える、アップル社の考える未来像の考察及び解説がありました。

開発者もこれらの技術や流れを上手く取り入れて新しいサービスを作り出すチャンスが広がっていると感じられるセッションでした。

(林)

アンケートより

- アップルの未来が見えた気がした

- 自分にない視点での話が多く、勉強になります

- 教育関係の話が中心になったのが興味深かった

- いつも楽しみにしています、今回もよかったです

- トレンドが知れてよかった

- これからどうなるのかが気になる内容だった

- 今回も次の展開を持つことができた

- 最新の開発指向の将来像が見えた

- 自分が普段収集する情報では得られない情報も多く楽しかった

- 納得度の高い内容だった

- いつも新しい話題があり、参考になった

- 今回も新鮮でエキサイティングな内容でよかった

- デジタルネイティブの話が非常に参考になった

- AI、IoTはこれから普通にkey wordとして出てくるネタだと思う。そこにAppleがどう絡むのか気になるところ

- アップルの現状とこれからを幅広い視点から見られた

セッション2 — 14:50~15:50

「エンジョイ! SDKs」いけだ じゅんじ氏

1日目2つ目のセッションでは、池田理事が「エンジョイ! SDKs」と題してSDKが公開されているさまざまなガジェットを組み合わせて活用する方法を紹介し、新たな連携が考えられないかとの問いが投げかけられました。

セッションでは、池田理事が厳選したSDKが公開されているガジェットとSDKを順番に紹介し、最新のXcodeでコンパイルした時の状況とエラーの対処方法なども共有していただきました。

また、ガジェットどうしを連携する例として以下の様なサンプルを披露していただきました。

・OLYMPUS AIR(iPhoneで制御できるデジカメ)のシャッタースピードやフォーカスの状態を雰囲気メガネで知らせてより良い写真を撮るデモ。

・FLIR ONE(熱センサー)で物体の熱を感知して雰囲気メガネで知らせるデモ。

・MaBeeeと昔なつかしのラジカセを連携し、iPhoneから再生を制御するデモ。

・BB-8(Sphero)を操作して雰囲気メガネの色を変えるデモ。

たくさんのデモを、巧みな話術で参加者に笑いと興味を誘いながら紹介されていました。

参加者の方々から、複数のガジェットを組み合わせた素敵なアプリが公開される事を期待しつつのセッション終了となりました。

セッションでは、池田理事が厳選したSDKが公開されているガジェットとSDKを順番に紹介し、最新のXcodeでコンパイルした時の状況とエラーの対処方法なども共有していただきました。

また、ガジェットどうしを連携する例として以下の様なサンプルを披露していただきました。

・OLYMPUS AIR(iPhoneで制御できるデジカメ)のシャッタースピードやフォーカスの状態を雰囲気メガネで知らせてより良い写真を撮るデモ。

・FLIR ONE(熱センサー)で物体の熱を感知して雰囲気メガネで知らせるデモ。

・MaBeeeと昔なつかしのラジカセを連携し、iPhoneから再生を制御するデモ。

・BB-8(Sphero)を操作して雰囲気メガネの色を変えるデモ。

たくさんのデモを、巧みな話術で参加者に笑いと興味を誘いながら紹介されていました。

参加者の方々から、複数のガジェットを組み合わせた素敵なアプリが公開される事を期待しつつのセッション終了となりました。

(増田)

アンケートより

- 面白いSDKがたくさん出回っているのですね。いろいろと恥ずかしいです

- 赤外線が欲しくなりました

- たくさんのガジェット紹介で面白かった

- 様々なSDKやガジェットの情報が参考になりました。(x3)

- デモが多く興味深かった

- 発想の転換ができてモチベーションアップになった

- 赤外線のレビューが楽しかった

- いろいろなiOSと組み合わせられるハードが増えて、それに合わせてSDKも増えて、組み合わせていろいろ開発ができる楽しみが増えてワクワクした

- サーモカメラが面白かった。北海ネタも笑わせてもらいました

- ガジェットの開発はやったことがないので興味が沸いた

- IoTの楽しさを改めて感じた

- 赤外線カメラの優位性がわかった

- SDKを組み合わせて使うという発想が思いつかず、新鮮だった

- ガジェットとiPhoneを絡めた話で、楽しかった。紹介されたガジェットが欲しくなった

- FLIR ONEが面白かった

セッション3 — 16:00~17:00

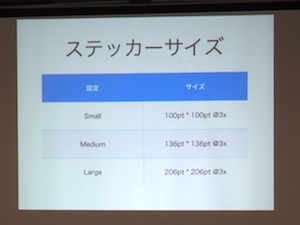

「只のスタンプじゃない、iMessage Appを学ぶ」アールケー開発 林 晃氏

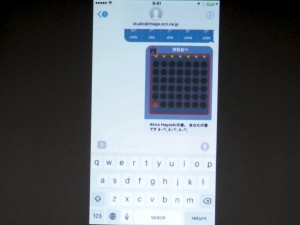

本セッションでは、まずiMessageアプリとはどんなものなのか?どのように配布するのか?など、基本的な知識が解説されました。

日頃、使うことばかりのメッセージアプリですが、開発者の視点からいろいろなアイデアが生まれそうです。

特にインタラクティブなアプリは、単なるメッセージの送信にとどまらず、新たなサービスを提供できる好機になりそうです。

先行事例も紹介され、現在のメッセージアプリ市場規模や既にあるアプリについても理解できました。デモを交えて進行しましたので、とてもわかりやすく開発方法が学べました。

特にiOSシミュレータで、簡単にメッセージアプリの動作テストができることが興味深かったです。

また、単に画像を表示するだけならコーディングが要らないことや、メッセージの吹き出しをExtensionでカスタマイズできることが理解でき、メッセージアプリへの開発意欲が湧きました。実際の開発に必要なクラスの解説や、ソースコードの組み立て方なども丁寧に紹介されましたので、今後の開発に役立ちそうです。

まだメッセージアプリの数も少ないので、アイデア次第ではiOSデベロッパにもチャンスがあると感じました。

日頃、使うことばかりのメッセージアプリですが、開発者の視点からいろいろなアイデアが生まれそうです。

特にインタラクティブなアプリは、単なるメッセージの送信にとどまらず、新たなサービスを提供できる好機になりそうです。

先行事例も紹介され、現在のメッセージアプリ市場規模や既にあるアプリについても理解できました。デモを交えて進行しましたので、とてもわかりやすく開発方法が学べました。

特にiOSシミュレータで、簡単にメッセージアプリの動作テストができることが興味深かったです。

また、単に画像を表示するだけならコーディングが要らないことや、メッセージの吹き出しをExtensionでカスタマイズできることが理解でき、メッセージアプリへの開発意欲が湧きました。実際の開発に必要なクラスの解説や、ソースコードの組み立て方なども丁寧に紹介されましたので、今後の開発に役立ちそうです。

まだメッセージアプリの数も少ないので、アイデア次第ではiOSデベロッパにもチャンスがあると感じました。

(中野)

アンケートより

- LINEばかり使っているので、利用用途が難しいと思った。使える場面をどう広げるか…

- 全くウォッチできていないところだったので勉強になりました

- 初めて聞いた話なので面白かった

- 当初考えていたより、高度な機能であり参考になりました

- iMessageにこのような機能があることを知ることができよかった(x2)

- 既存アプリへの追加など目から鱗だった。価値アップで延命するなど手を考えられそう

- 基本構造が勉強になった

- 見えていなかった部分を知ることができた。メッセージアプリの面白い部分を学べた

- 「なんとなく知っている」から「どんな機能かわかる」まで、理解度が上がった

- 簡単なものから作りたくなった

- 自分的にはあまり関心がなかったが勉強になった

- 最新のiMessageの使い方が学べた

- iMessage Appの新しい可能性がわかった

- スタンプ、面白そう

- iMessageは普段から使っているが、スタンプがあまり手間をかけずに作れるのがわかって面白かった

- 思ったより簡単にスタンプを自作でき、興味深かった

- 教育に使えそう

セッション4 — 17:10~18:10

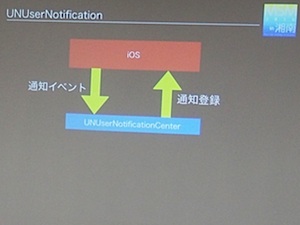

「サンプルコードから読み解く、iOS 10で見逃せないフレームワーク」Dream Garden Software 中野 洋一氏

講師の中野 洋一氏

本セッションは、iOS 10で追加されたフレームワークの機能と実装方法をサンプルコードを通じてマスターできるように進められました。取り上げられたフレームワークは8個。派手めではありませんが、アプリケーションを開発するにあたって、利用することが多いものだと思いますので、実際の現場でも役立つ情報だったと思います。

実際、二日目のワークションプで、このセッションの情報を元に、ワークショップのサンプルコードを改修されている猛者もいらっしゃいました。

実際、二日目のワークションプで、このセッションの情報を元に、ワークショップのサンプルコードを改修されている猛者もいらっしゃいました。

(村上)

アンケートより

- いつもながら独特のタイム感というかワールドというかいい味出てました

- 仕事で使うのは少し先になりそうですが、一通り確認できてよかったです

- 新しいフレームワークの概要がわかった

- デモも楽しくよかったです

- Swiftどうなっていくのでしょう。安定しませんね

- 調べ切れていないことが多かったので助かった

- Tips形式がわかりやすかった

- 新しいiOS 10の技術を短時間で学べてよかった。サンプルもとても貴重です

- iOS 10のみですと今すぐには難しいですが、将来使っていきたい

- いつもわかりやすい説明。サンプルコードが気に入ってます

- わかりやすくてよかった。他のFrameworkも聞きたかった

- アウトラインがわかった

- 小粒かもしれないが、新しいFrameworkを知る、貴重な機会になった

- 今後の開発に役立つ情報を収集できた。サンプルも素晴らしかった

インターミッションのレポートはこちら

11月6日(2日目)のレポートはこちら